和歌山バスでは2011年に元大阪市交通局のブルーリボンを

中古車

として投入していましたが、それ以降も順次増備が続き、更に新顔も登場しています。

![]()

![]()

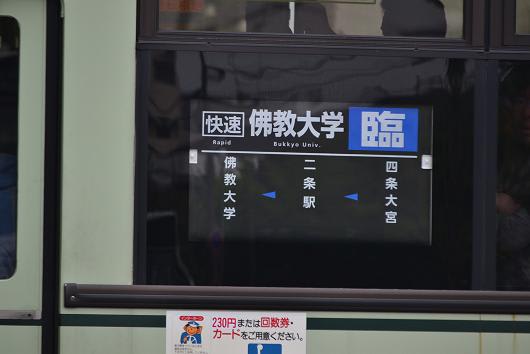

こちらは第2弾として2012年に投入されたグループで、元大阪市交通局の2000年式のブルーリボンです。行先表示器がLED化されたことがポイントです。座席がそのままなので、形状からして2000年式であることが分かります。

因みに幕式として登場した第1弾は最近になって行先表示器がLED化されているのを確認しています。

![]()

![]()

こちらは第3弾として2013年に投入されたグループです。前回と同じ元大阪市交通局のブルーリボンですが、登場当初から全面ラッピング車となっている事がポイントです。前面行先表示器まわりが白く塗装されているということは当初からラッピングされることが前提になっているのでしょうか・・・。

![]()

![]()

そして、2014年に入った

元阪神バス

のエルガミオが投入されました。2000年式ですが全国的にも希少な前後扉のツーステです。和歌山バスオリジナルのエルガミオは全てワンステなので、前後扉車は今回が初めてとなります。

因みにこのエルガミオは和歌山シャトルに充当されていました。和歌山シャトルは大型車が入っていたのですが、最近は中型車が入っており、一部はHRも入っていました。こんなに変わったんだね・・・。

![]()

![]()

和歌山バスでは最近、在来車に対して行先表示器の

LED化

が進んでいます。はちまき付きのU代の車両まで及んでいて、幕車はOCEAN塗装車ぐらいしか見かけませんでした・・・。

![]()

![]()

![]()

そこで、エルガミオの和歌山200か 67を見てみましょう。この車両は2001年式?のエルガミオワンステですが、登場当初はハートフル塗装でした(上の写真)。これは低床車に対して採用された塗色ですが、低床車が一般化されると新車も一般塗色に戻り、ハートフル塗装車についても車体更新に合わせて一般色に変更されました(中の写真)。そして、最近になって行先表示器がLED化されました(下の写真)。3枚の写真はこれらの変遷です・・・。

![]()

![]()

和歌山バスの子会社の和歌山バス那賀では2012年に

元高槻市交通部

のいすゞ+西工が投入されました。狭隘路線用に投入された中型短尺車です。しかも、塗色が高槻市交通部時代そのままで、南海グループの社紋が付いたぐらいです。何か見間違えそうな感じですね・・・。撮影当時は橋本線に入っていましたが、橋本線は6月1日改正で大幅に減便されたようです・・・。

以上です。

中古車

として投入していましたが、それ以降も順次増備が続き、更に新顔も登場しています。

こちらは第2弾として2012年に投入されたグループで、元大阪市交通局の2000年式のブルーリボンです。行先表示器がLED化されたことがポイントです。座席がそのままなので、形状からして2000年式であることが分かります。

因みに幕式として登場した第1弾は最近になって行先表示器がLED化されているのを確認しています。

こちらは第3弾として2013年に投入されたグループです。前回と同じ元大阪市交通局のブルーリボンですが、登場当初から全面ラッピング車となっている事がポイントです。前面行先表示器まわりが白く塗装されているということは当初からラッピングされることが前提になっているのでしょうか・・・。

そして、2014年に入った

元阪神バス

のエルガミオが投入されました。2000年式ですが全国的にも希少な前後扉のツーステです。和歌山バスオリジナルのエルガミオは全てワンステなので、前後扉車は今回が初めてとなります。

因みにこのエルガミオは和歌山シャトルに充当されていました。和歌山シャトルは大型車が入っていたのですが、最近は中型車が入っており、一部はHRも入っていました。こんなに変わったんだね・・・。

和歌山バスでは最近、在来車に対して行先表示器の

LED化

が進んでいます。はちまき付きのU代の車両まで及んでいて、幕車はOCEAN塗装車ぐらいしか見かけませんでした・・・。

そこで、エルガミオの和歌山200か 67を見てみましょう。この車両は2001年式?のエルガミオワンステですが、登場当初はハートフル塗装でした(上の写真)。これは低床車に対して採用された塗色ですが、低床車が一般化されると新車も一般塗色に戻り、ハートフル塗装車についても車体更新に合わせて一般色に変更されました(中の写真)。そして、最近になって行先表示器がLED化されました(下の写真)。3枚の写真はこれらの変遷です・・・。

和歌山バスの子会社の和歌山バス那賀では2012年に

元高槻市交通部

のいすゞ+西工が投入されました。狭隘路線用に投入された中型短尺車です。しかも、塗色が高槻市交通部時代そのままで、南海グループの社紋が付いたぐらいです。何か見間違えそうな感じですね・・・。撮影当時は橋本線に入っていましたが、橋本線は6月1日改正で大幅に減便されたようです・・・。

以上です。